Was ist unsere Leidenschaft?

Wir sind aktiv und helfen unserer Umwelt jeden Tag

Jagd als aktiver Naturschutz – Ein unverzichtbarer Beitrag zur Umwelt

Die Jagd ist weit mehr als das bloße Erlegen von Wild – sie ist ein essenzieller Bestandteil des aktiven Naturschutzes und trägt maßgeblich zum ökologischen Gleichgewicht unserer heimischen Landschaften bei. In unserem Jagdrevier übernehmen wir gemeinsam mit unserem engagierten Team aus Jägern eine verantwortungsvolle Rolle, um die Flora und Fauna zu schützen und nachhaltig zu bewahren. Die Jagd umfasst zahlreiche Aspekte, die im Einklang mit der Natur stehen und positive Effekte auf das gesamte Ökosystem haben.

Kooperation mit Landwirten, Obstbauern, Winzern und Naturschutzbehörden

Der Erfolg unseres jagdlichen Naturschutzes basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten, Obstbauern und Winzern sowie mit den zuständigen Naturschutzbehörden. Gemeinsam entwickeln wir Strategien, um Wildtiere in ihren natürlichen Lebensräumen zu halten, Schäden zu minimieren und eine nachhaltige Nutzung der Landschaft zu ermöglichen. Die Jagd ist somit nicht nur ein Schutzmechanismus für die Natur, sondern auch eine Brücke zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.

Fazit: Verantwortung für Natur und Umwelt

Die Jagd ist ein essenzieller Bestandteil des modernen Naturschutzes. Sie trägt dazu bei, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren, die Artenvielfalt zu schützen und Wildschäden zu minimieren. Durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur stellen wir sicher, dass auch künftige Generationen eine artenreiche und gesunde Umwelt erleben dürfen. In unserem Jagdrevier sind wir stolz darauf, diesen wertvollen Beitrag für unsere Heimat zu leisten.

Unsere Naturschutzprojekte

Hier können Sie erfahren, welche Projekte wir initiiert haben, betreuen und unterstützen.

Projekt Benjeshecke

Die Gestaltung und Aufwertung von Lebensräumen ist ein fester Bestandteil unserer Revierarbeit – ganz im Sinne einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Jagd. Ein besonders wirkungsvolles Mittel zur ökologischen Habitatverbesserung stellt die Benjeshecke dar. In unserem Revier haben wir eine solche Struktur auf über 50 Metern Länge errichtet – ein wertvoller Rückzugsort für zahlreiche Tierarten und ein echtes Zeichen praktischer Naturschutzarbeit.

Nistkästen für Singvögel aufhängen

Schutz heimischer Singvögel Lebensräume schaffen, Vielfalt erhalten

Mit dem Aufhängen und der Pflege von Nistkästen leisten wir aktiven Beitrag zum Schutz einheimischer Vogelarten. Damit helfen wir Arten, deren natürliche Brutplätze durch moderne Landnutzung zunehmend verschwinden.

Insektenhotels aufstellen

Lebensraum für kleine Helfer – Insektenschutz mit Insektenhotels

Mit dem Aufstellen von Insektenhotels fördern wir gezielt Wildbienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge. Sie sind ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems – und zunehmend bedroht.

Wiederansiedlung der

Fasane

Der Fasan - ein fast vergessener Bewohner unserer Landschaft Unser Jagdteam betreut ein knapp 700 Hektar großes Revier, das sich durch seine ökologische Vielfalt und seinen hohen naturschutzfachlichen Wert auszeichnet. Innerhalb dieses Lebensraumes planen wir ein ambitioniertes und langfristig angelegtes Projekt zur Wiederansiedlung des Fasans. Ziel ist es, diese ursprünglich heimische, mittlerweile jedoch stark rückläufige Art wieder dauerhaft in unserem Revier zu etablieren und somit zur Förderung der Biodiversität beizutragen.

Wasserversorgung in Notzeiten

Extremwetterlagen wie die Hitzesommer der letzten Jahre stellen unsere heimischen Wildtiere vor große Herausforderungen. Besonders während der Dürreperiode im Sommer 2022 war der Wassermangel in vielen Revieren lebensbedrohlich. Als Jagdteam haben wir durch künstliche Tränken und das Auffüllen von Suhlen einen aktiven Beitrag zum Überleben zahlreicher Tierarten geleistet.

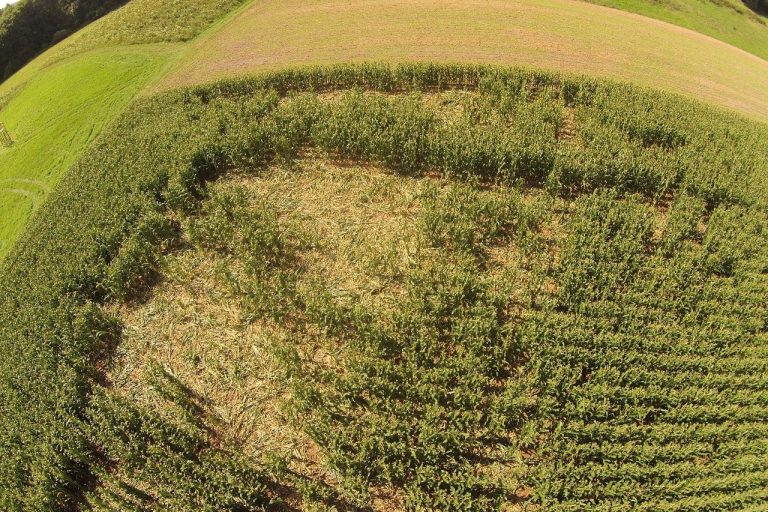

Anlegen von Wildäckern und Äsungsflächen

Lebensraum und Äsung – Wildäcker für Artenvielfalt

Durch das Anlegen von Wildäckern schaffen wir strukturreiche Lebensräume und wertvolle Nahrungsflächen für zahlreiche Wildtiere, Insekten und Bodenbrüter – fernab von intensiv genutzten Agrarflächen.

Bienenwiesen / Schmetterlingswiesen einsäen

Blühende Vielfalt – Bienenwiesen als Lebensgrundlage

Mit dem Anlegen von Bienenwiesen fördern wir heimische Wild- und Honigbienen, Schmetterlinge und viele weitere Insektenarten. Jede Blüte zählt – für die Bestäubung, für die Artenvielfalt, für das Gleichgewicht der Natur.

Wissensvermittlung für Jäger und Privatpersonen

Wissen erhalten und weitergeben!

Wir engagieren uns in der Wissensvermittlung und Betreuung von an der Natur interessierten Personen und angehenden Jägern.

Hier sind wir offen, unser Wissen zu teilen und weiterzugeben, insbesondere stehen wir Schulen und Kindergärten, aber auch Vereinen und sonstigen öffentlichen Trägern jederzeit zur Verfügung und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Unsere Naturschutzprojekte in Zahlen

2

Benjeshecken gebaut

31

Brutkästen aufgehängt

22

Insektenhotels installiert

00

Fasanenprojekt in Arbeit

2

Wildäcker angelegt

3

Bienenwiesen eingesät

6

Schulungen durchgeführt

Unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten

Hier finden Sie Informationen über unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten die wir als Jäger im Rahmen unseres Selbstverständnisses wahrnehmen.

Seuchenbekämpfung

Gesunde Wildbestände – Seuchenprävention durch verantwortungsvolle Jagd

Durch gezielte Bejagung und sorgfältige Beobachtung tragen wir aktiv zur Bekämpfung von Wildtierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest und der Fuchsräude bei – zum Schutz von Wild, Nutztieren und der gesamten Umwelt.

Fallwildbeseitigung und Nachsuchen

Die Fallwildbeseitigung gehört zu den oft übersehenen, aber unverzichtbaren Aufgaben im jagdlichen Ehrenamt. Besonders nach Wildunfällen oder dem Auffinden verendeter Tiere sind schnelle und verlässliche Maßnahmen gefragt – nicht nur im Sinne der Verkehrssicherheit, sondern auch aus Respekt gegenüber dem Wildtier und zur Wahrung hygienischer Standards. Diese Einsätze erfolgen meist außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, doch sie verlangen hohen persönlichen Einsatz – häufig zu ungünstigen Zeiten, bei schlechtem Wetter und auch in der Nacht.

Rehkitzrettung

Die Rehkitzrettung vor der Frühjahrsmahd ist eine der emotionalsten, zugleich aber auch körperlich anspruchsvollsten Aufgaben in unserer Revierarbeit. In enger Zusammenarbeit mit Landwirten, freiwilligen Helfern und unter Einsatz moderner Drohnentechnik mit Wärmebildkameras leisten wir jedes Jahr einen aktiven Beitrag zum Schutz des Wildnachwuchses – oft unter großem Zeitdruck, körperlichem Einsatz und nicht selten auf Kosten des eigenen Komforts.

Wildschäden verhüten

Die jagdliche Wildschadensverhütung ist ein zentraler Bestandteil unserer Revierarbeit. Sie erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch viel Zeit, Geduld und Einsatzbereitschaft – besonders in den kritischen Phasen des Pflanzenwachstums. Unser Engagement richtet sich dabei vor allem auf empfindliche Kulturen wie Weizen, Mais und Grünland. Darüber hinaus unterstützen wir – obwohl wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind – selbstverständlich auch Obstbauern und Winzer, die ihre sensiblen Sonderkulturen in Zäunen schützen, aber dennoch auf unsere Hilfe zählen.

Schutz heimischer Arten

Die Bestände vieler heimischer Amphibienarten – wie Erdkröte, Grasfrosch oder Feuersalamander – sind in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Neben Lebensraumverlust und Umweltgiften spielt auch der zunehmende Prädationsdruck durch invasive Arten wie den Waschbären eine entscheidende Rolle. Als jagdlich engagiertes Team leisten wir durch gezielte Bejagung einen aktiven Beitrag zum Schutz dieser bedrohten Arten – ebenso wie zum Erhalt unserer heimischen Singvögel, die vermehrt ebenfalls unter dem Einfluss dieser invasiven Prädatoren leiden.

Wildunfallprävention

Wildunfälle stellen eine ernstzunehmende Gefahr für Mensch und Tier dar. Jahr für Jahr ereignen sich tausende Kollisionen mit Reh-, Schwarz- oder Rotwild – häufig mit schweren Folgen. Als Jagdteam sehen wir uns in der Pflicht, durch gezielte Maßnahmen zur Wildunfallprävention beizutragen. Dazu zählen unter anderem die verstärkte Bejagung an Hauptverkehrsstraßen, das gezielte Anbringen von Salzlecken und Ablenkfütterungen sowie umfangreiche Aufklärungsarbeit für Verkehrsteilnehmer und Anwohner.

Unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten in Zahlen

11

erkrankte Füchse erlöst

86

Wildtiere geborgen

23

Rehkitze gerettet

15000€

Wildschaden vermieden

6

Lebendfallen in Betrieb

6

Schulungen durchgeführt

Unsere Naturschutzprojekte

All hier aufgeführten Projekte realisieren wir in Eigenfinanzierung und betreuen diese in unserer Freizeit.

Wir leben Naturschutz!

Start

12

Mai

2023

Projekt Benjeshecke

Auf einer Strecke von mehr als 50 Metern haben wir im vergangenen Jahr eine Benjeshecke errichtet – bestehend aus natürlichem Schnittgut, das in lockerer, aufgeschichteter Form zu einer Hecke von etwa einem Meter Breite und zwei Metern Höhe aufgebaut wurde. Diese Maßnahme dient nicht nur der ästhetischen Aufwertung des Landschaftsbildes, sondern vor allem der ökologischen Funktionalität: Die Benjeshecke bietet sofort nach dem Aufbau Lebensraum, Schutz und Nahrung für eine Vielzahl von Wild- und Kleintierarten.

Kleinsäuger wie Igel, Mauswiesel oder Hermelin nutzen die Hecke als Unterschlupf, während Vögel wie Rotkehlchen, Zaunkönig oder Neuntöter dort sichere Brutplätze finden. Auch Insekten profitieren: Totholz, Ritzen und Laub bieten ideale Bedingungen für Käfer, Wildbienen und andere nützliche Bestäuber. Gleichzeitig dienen die aufgeschichteten Äste als natürliche Barriere, lenken Wildwechsel, fördern das Aufkommen von Pionierpflanzen und tragen so zur Strukturvielfalt in der Landschaft bei.

Besonders wertvoll wird eine solche Benjeshecke im Revierkontext, wenn sie gezielt entlang von Wegen, an Feldrändern oder zwischen Biotopflächen angelegt wird. Unsere Hecke erfüllt genau diesen Zweck: Sie verbindet zwei bestehende Rückzugsräume und bildet damit ein ökologisches Trittsteinbiotop, das Wanderbewegungen fördert und Schutz auf dem Weg bietet – insbesondere für Rehwild, Feldhasen und Bodenbrüter.

Der Aufbau war zwar arbeitsintensiv und erforderte mehrere Tage Einsatz mit schwerem Gerät und viel Handarbeit, doch der Erfolg stellt sich bereits sichtbar ein: Erste Brutaktivitäten, Wildspuren und reger Insektenflug zeugen davon, dass die Maßnahme angenommen wird. In den kommenden Jahren wird sich die Benjeshecke durch natürliches Aufkommen von Sträuchern und Rankpflanzen weiter verdichten und entwickeln – ganz im Sinne eines lebendigen, sich selbst verstärkenden Lebensraums.

Mit dieser Maßnahme zeigen wir, wie aktiver Naturschutz und jagdliche Verantwortung Hand in Hand gehen können – pragmatisch, nachhaltig und mit direktem Mehrwert für Flora, Fauna und das Landschaftsbild.

Start

18

März

2021

Singvogelschutz

In unserem Jagdrevier ist der Schutz einheimischer Singvögel ein fester Bestandteil der Naturschutzarbeit. Viele Vogelarten wie Meisen, Kleiber, Baumläufer, Sperlinge oder Trauerschnäpper sind auf Höhlen zum Brüten angewiesen. Früher fanden sie diese in alten, hohlen Bäumen oder in Gebäudenischen. Doch durch intensive Forstwirtschaft, moderne Bauweise und den Rückgang alter Baumbestände fehlt es zunehmend an geeigneten Brutplätzen.

Besonders betroffen sind Arten, die auf stehendes Totholz oder alte, strukturreiche Bäume angewiesen sind. Auch die allgemeine Verarmung der Landschaft durch Monokulturen, Insektenschwund und Flächenversiegelung führt dazu, dass Lebensräume für viele Singvögel verloren gehen.

Um dem entgegenzuwirken, bringen wir regelmäßig Nistkästen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen aus – abgestimmt auf verschiedene Vogelarten. Diese werden an geeigneten Standorten wie Waldrändern, Einzelbäumen oder Streuobstwiesen montiert. Ebenso wichtig ist die jährliche Reinigung und Kontrolle der Kästen, um eine sichere und saubere Brutumgebung zu gewährleisten.

Diese Maßnahme fördert nicht nur die Bestände bedrohter oder zurückgehender Arten, sondern trägt auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung bei: Viele Singvögel füttern ihre Jungtiere mit großen Mengen an Insektenlarven und Raupen. So verbindet sich aktiver Artenschutz mit einem ökologischen Gleichgewicht im Revier.

Start

11

April

2022

Insektenschutz

Insekten sind für ein funktionierendes Ökosystem unverzichtbar: Sie bestäuben Wild- und Nutzpflanzen, lockern den Boden, zersetzen organisches Material und dienen unzähligen Vogel- und Säugetierarten als Nahrungsquelle. Doch in den letzten Jahren ist ein dramatischer Rückgang der Insektenvielfalt zu beobachten – mit weitreichenden Folgen für Natur und Landwirtschaft.

Hauptursachen für den Rückgang sind der Verlust natürlicher Lebensräume, der Einsatz von Pestiziden, Monokulturen sowie die zunehmende Flächenversiegelung. Besonders Wildbienen und andere spezialisierte Arten leiden unter dem Mangel an Nistmöglichkeiten und blühenden Pflanzen.

Um dem entgegenzuwirken, stellen wir im Revier an geeigneten Standorten sogenannte Insektenhotels auf. Diese künstlich geschaffenen Strukturen bieten zahlreichen Insektenarten Unterschlupf, Überwinterungsmöglichkeiten und Brutplätze – insbesondere solitär lebenden Wildbienen, die keine Staaten bilden wie Honigbienen, aber ebenso wichtig für die Bestäubung sind.

Die Insektenhotels bestehen aus verschiedenen natürlichen Materialien wie Hartholz mit Bohrlöchern, hohlen Pflanzenstängeln, Lehm oder Tannenzapfen – je nach Zielart. Entscheidend ist die richtige Platzwahl: sonnig, windgeschützt und möglichst in der Nähe von Blühflächen oder Wildblumenwiesen, die wir zusätzlich im Revier anlegen und pflegen.

Mit dieser Maßnahme leisten wir einen aktiven Beitrag zur Artenvielfalt, zur Bestäubungsleistung und zur Förderung natürlicher Kreisläufe. Gleichzeitig sensibilisieren wir Besucher für die Bedeutung der „kleinen Helfer“, die allzu oft übersehen werden.

Start

20

Juli

2023

Projekt Fasan

Die Wiederansiedlung des Fasans in unserem Revier ist ein ökologisch anspruchsvolles Vorhaben, das sorgfältige Planung, tiefgehende Fachkenntnis und kontinuierliches Engagement erfordert. Der Fasan (Phasianus colchicus), ein Bodenbrüter mit hohen Ansprüchen an Habitatstruktur und Nahrungsangebot, ist in vielen Regionen Deutschlands aufgrund von Lebensraumverlust, Prädationsdruck und intensiver Landwirtschaft stark im Rückgang begriffen.

1. Habitatgestaltung und Lebensraumanalyse

Der erste Schritt umfasst eine detaillierte Analyse des Reviers hinsichtlich der Eignung für den Fasan. Hierbei werden Faktoren wie Deckungsangebot, Bodenstruktur, Feuchtgebiete, Nahrungsvielfalt sowie potenzielle Gefährdungen bewertet. In vielen Bereichen ist eine gezielte Aufwertung notwendig – durch das Anlegen von Wildäckern, Blühstreifen, Brachen sowie kleinstrukturierte Biotope mit Hecken, Säumen und Altgrasstreifen. Diese Maßnahmen dienen nicht nur dem Fasan, sondern fördern insgesamt die Artenvielfalt.

2. Zucht und Auswilderung

Für die Wiederansiedlung setzen wir auf Nachzucht aus streng kontrollierter, möglichst naturnaher Zucht. Die Jungvögel werden in Volieren im Revier unter naturnahen Bedingungen vorbereitet, um ihnen einen bestmöglichen Start zu bieten. Die Auswilderung erfolgt etappenweise, um den Anpassungsdruck gering zu halten und eine langsame Etablierung der Population zu ermöglichen.

3. Prädatorenkontrolle und Monitoring

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Kontrolle von Beutegreifern wie Füchsen, Mardern und Rabenvögeln, die vor allem den Jungvögeln gefährlich werden können. Parallel dazu wird ein engmaschiges Monitoring eingerichtet, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen, Bestandsentwicklungen zu dokumentieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

4. Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit

Zur langfristigen Sicherung des Projekts arbeiten wir eng mit Landwirten, Naturschutzbehörden, Wildbiologen und Jagdverbänden zusammen. Zudem planen wir Informationsveranstaltungen und Führungen, um Akzeptanz und Unterstützung in der Region zu stärken.

5. Kosten und Finanzierung

Das Projekt ist mit erheblichen Kosten verbunden. Dazu zählen u. a.:

Zucht und Ankauf der Fasane: ca. 30–50 € pro Tier

Bau und Pflege von Auswilderungsvolieren: mehrere tausend Euro

Prädatorenkontrolle und Monitoringmaßnahmen: rund 5.000–10.000 € jährlich

Fachliche Begleitung und Evaluation: nach Umfang ca. 3.000–6.000 € jährlich

Insgesamt rechnen wir mit Projektkosten im mittleren fünfstelligen Bereich für die ersten drei Jahre. Langfristig soll das Projekt durch Fördermittel, Eigenleistungen und ggf. Patenschaften unterstützt werden.

Fazit

Die Wiederansiedlung des Fasans ist ein ökologisch wertvolles, aber zugleich herausforderndes Vorhaben. Es erfordert Fachwissen, finanzielle Mittel, Zeit und eine enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren. Mit diesem Projekt leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Wiederherstellung eines traditionellen Bestandteils unserer Kulturlandschaft, sondern fördern aktiv die biologische Vielfalt in einem der wertvollsten Reviere der Region.

Start

10

Juni

2022

Wasserversorgung in Notzeiten

Die Trockenheit im Sommer 2022 hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark Wildtiere von funktionierenden Wasserstellen abhängig sind. In weiten Teilen des Landes trockneten natürliche Tränken wie Bäche, Gräben, Tümpel und Suhlen vollständig aus. Gerade in intensiv genutzten Agrarlandschaften fehlten Rückzugsräume mit dauerhaftem Wasser – mit spürbaren Folgen für Rehwild, Schwarzwild, Feldhasen, Vögel und unzählige Kleintiere.

Während Hitzeperioden verliert Wild durch Verdunstung und erhöhte Aktivität viel Flüssigkeit. Das betrifft nicht nur die Körperfunktionen, sondern auch das Sozialverhalten und die Bewegungsmuster. Viele Tiere vermeiden in dieser Zeit lange Wege oder offene Flächen – und werden anfälliger für Krankheiten, Parasiten oder Prädatoren.

Um hier entgegenzuwirken, haben wir in unserem Revier gezielt künstliche Tränken eingerichtet – teils mit alten Wannen, Regentonnen oder eigens dafür gebauten Wasserbecken. Diese wurden regelmäßig kontrolliert, gereinigt und bei Bedarf täglich mit Wasser befüllt – auch in entlegenen Bereichen des Reviers. Das Wasserangebot wurde sofort angenommen: Rehwild kam zur Äsung mit anschließender Tränke, Schwarzwild suchte gezielt Suhlen zur Abkühlung, und viele Vögel sowie Insekten nutzten kleine Wasserstellen zur Trink- und Badeaufnahme.

Gerade Suhlen sind für Wildschweine essenziell. Sie dienen nicht nur der Thermoregulation, sondern helfen auch beim Schutz gegen Parasiten wie Zecken, Flöhe oder Bremsen. In der Dürreperiode füllten wir ausgewählte Suhlen mit Frischwasser nach – ein Aufwand, der körperlich fordernd, aber absolut notwendig war. Ohne funktionierende Suhlen kommt es zu massivem Stress, Hautschäden und Verhaltensänderungen im Bestand.

Auch die jagdliche Nutzung wurde in dieser Zeit deutlich angepasst: kein unnötiger Druck, kein Beunruhigen an Wasserstellen, Rücksicht auf geschwächte Tiere. Gleichzeitig nutzen wir die Wasserstellen auch für Monitoringmaßnahmen, um über Wildkameras die Entwicklung der Populationen zu verfolgen.

Diese Versorgung mit Wasser in Notzeiten ist kein Luxus, sondern Teil unserer jagdlichen Verantwortung. Sie zeigt, dass moderne Jagd weit mehr ist als Wildbewirtschaftung – sie ist aktiver Natur- und Tierschutz, der flexibel, praxisnah und mit viel Einsatz auf die Herausforderungen des Klimawandels reagiert. Die Erfahrungen aus dem Hitzesommer 2022 haben uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, vorauszuplanen, zu helfen – und für das Wild da zu sein, wenn es uns braucht.

Start

14

März

2020

Wildäcker anlegen

Wildäcker sind artenreiche Kleinflächen, die gezielt für Wildtiere und die Biodiversität im Revier angelegt und gepflegt werden. Anders als konventionelle Felder dienen sie nicht der Ernte, sondern bieten das ganze Jahr über Äsung, Deckung und Lebensraum – vor allem für Feldhasen, Rehwild, Fasane, Rebhühner, Bodenbrüter, Wildbienen und viele andere Tierarten.

In der heutigen Agrarlandschaft gibt es immer weniger strukturreiche Flächen mit einem vielfältigen Angebot an Pflanzen, Samen, Kräutern und Insekten. Monokulturen, Pestizideinsatz und Flächenversiegelung führen zu einer Verarmung der Landschaft – sowohl in Bezug auf Nahrung als auch auf Rückzugsorte.

Unsere Wildäcker sind bewusst vielfältig bepflanzt: mit Blühmischungen, einjährigen und mehrjährigen Wildpflanzen, Getreidearten, Klee, Buchweizen oder Sonnenblumen – je nach Standort und Zielart. Sie bieten nicht nur ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot, sondern auch Deckung vor Prädatoren und Witterung.

Durch die gezielte Pflege – z. B. späte Mahd, Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel – bleibt die ökologische Funktion der Wildäcker langfristig erhalten. Zusätzlich entstehen sogenannte Saumstrukturen, Übergangsbereiche zu Wald oder Hecke, die besonders wertvoll für Insekten, Amphibien und Vögel sind.

Wildäcker sind ein aktives Zeichen für gelebten Arten- und Lebensraumschutz. Sie verbinden jagdliche Verantwortung mit nachhaltigem Naturschutz und zeigen, dass jagdliche Reviere auch Hotspots der Biodiversität sein können.

Start

18

April

2020

Blühstreifen für Insekten

Bienenwiesen sind artenreiche Blühflächen, die speziell angelegt werden, um Bestäubern wie Wildbienen, Honigbienen, Hummeln, Schmetterlingen und Käfern ganzjährig Nahrung zu bieten. In Zeiten intensiver Landwirtschaft und zunehmender Flächenversiegelung gehen solche naturnahen Lebensräume stark zurück – mit dramatischen Folgen für die Insektenvielfalt.

Vor allem Wildbienen, die in Deutschland mit über 560 Arten vertreten sind, sind stark gefährdet. Viele von ihnen sind hochspezialisiert und auf bestimmte Pflanzen angewiesen. Doch blütenreiche Wiesen, Wegränder oder Ackersäume werden immer seltener. Gleichzeitig fehlen geeignete Nistmöglichkeiten und Überwinterungsquartiere.

Mit unseren Bienenwiesen im Jagdrevier schaffen wir gezielt neue Lebensräume: Wir verwenden standortangepasste, heimische Blühmischungen mit einem möglichst langen Blühzeitraum – vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst. So stellen wir sicher, dass Insekten durchgehend Pollen und Nektar finden. Die Flächen werden extensiv gepflegt, d. h. selten gemäht, nicht gedüngt und ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bewirtschaftet.

Solche Wiesen bieten aber nicht nur Nahrung: Sie dienen auch als Kinderstube für viele Insektenarten und stellen eine wichtige Grundlage für die gesamte Nahrungskette dar – inklusive Singvögeln, Fledermäusen und kleinen Säugetieren.

Durch das Anlegen von Bienenwiesen verbinden wir jagdliche Verantwortung mit aktiver Landschaftspflege und leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Start

18

April

2020

Wissensvermittlung Schwerpunkt Naturschutz

Beispielhaft organisieren wir Naturkurse für Kindergärten und zeigen den Kindern unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Weiterhin bieten wir angehenden Jungjägern die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Revier beim Bau von Einrichtungen oder Umsetzen von Naturschutzmaßnahmen zu erwerben.

Das Portfolio umfasst hierbei Seminare im Bereich der Ersten Hilfe, Pirschseminaren, sogenannten Anschussseminaren, aber auch schlicht Vorbereitung von Gesellschaftsjagden und allgemeine Reviertätigkeiten.

Haben wir ihr Interesse geweckt?

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

syg.hunting@gmail.com

Unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten

All hier aufgeführten Tätigkeiten nehmen wir unentgeltlich und in unserer Freizeit wahr. Dies bedeutet viele Stunden, oftmals auch nachts und bei schlechtem Wetter.

Das bedeutet für uns, Passion zu haben und Jäger zu sein!

Start

01

April

2020

Seuchenbekämpfung

Wildtierseuchen stellen eine ernstzunehmende Bedrohung für unsere Wildbestände und teilweise auch für die Landwirtschaft dar. Zwei der aktuell größten Herausforderungen in Mitteleuropa sind die Afrikanische Schweinepest (ASP) beim Schwarzwild und die Räude (Sarkoptose) beim Fuchs. Als Jägerinnen und Jäger tragen wir hier eine besondere Verantwortung für Monitoring, Vorbeugung und Eindämmung.

Afrikanische Schweinepest (ASP)

ist eine hoch ansteckende Virusinfektion, die ausschließlich Haus- und Wildschweine betrifft. Für den Menschen ist sie ungefährlich – für betroffene Tiere jedoch immer tödlich. Die ASP wird durch direkten Kontakt, kontaminierte Lebensmittel oder über Wildschweinkadaver übertragen. Ein Ausbruch kann erhebliche wirtschaftliche Schäden in der Schweinehaltung verursachen und führt meist zu weitreichenden Restriktionen im betroffenen Gebiet.

Zur Eindämmung der ASP setzen wir auf eine konsequente Bejagung des Schwarzwildes, um die Population auf ein möglichst niedriges Niveau zu bringen. Gleichzeitig achten wir auf Hygienemaßnahmen, melden verendete Tiere sofort an die zuständigen Behörden und unterstützen bei Probenentnahmen und Monitoringmaßnahmen. Eine intensive Fallwildsuche sowie der Verzicht auf Kirrung in Risikogebieten sind ebenfalls Teil des Seuchenschutzkonzepts.

Verhaltenshinweise beim Auffinden eines veränderten oder toten Wildschweins

Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP): Was tun?

Wenn Sie beim Spaziergang, bei der Feldarbeit oder im Wald ein verendetes oder auffällig krankes Wildschwein entdecken:

Keinen Kontakt aufnehmen!

Nähern Sie sich dem Tier nicht, berühren Sie es keinesfalls – auch nicht mit Stöcken oder Werkzeugen.

Halten Sie Abstand.

Halten Sie auch Ihren Hund unbedingt fern. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Blut oder Kadaver.

Standort merken oder markieren.

Notieren Sie sich möglichst genau den Fundort (z. B. Koordinaten via Smartphone, Wegbeschreibung, nahegelegene Landmarken).

Meldung abgeben.

Informieren Sie umgehend die örtliche Jagdpächterin/den Jagdpächter oder das zuständige Veterinäramt bzw. Forstamt. Alternativ: Polizei oder Gemeinde informieren.

Keine tierischen Produkte mitführen oder entsorgen!

Werfen Sie keine Lebensmittelreste im Wald weg – sie können das Virus verbreiten!

Warum ist das wichtig?

Die ASP ist für Menschen ungefährlich, aber für Schweine tödlich und hochansteckend. Eine frühe Meldung hilft, einen Seuchenausbruch einzudämmen.

Räude

Die Fuchsräude ist eine durch Milben ausgelöste Hauterkrankung, die vor allem Füchse befällt, aber auch auf andere Wild- und Haustiere (z. B. Hunde) übertragbar ist. Sie führt zu starkem Juckreiz, Fellverlust, Entzündungen und letztlich zum Tod der befallenen Tiere. Erkrankte Füchse sind oft tagsüber aktiv, abgemagert und zeigen keine Scheu mehr – ein Zeichen für fortgeschrittene Räude.

Wir beobachten die Bestände genau und melden auffällige Tiere. Durch eine regulierende Bejagung des Fuchses helfen wir, die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen und das Risiko für Haustiere zu verringern. Gleichzeitig leisten wir so auch einen Beitrag zum Schutz von Bodenbrütern und anderen Wildarten, die unter einem hohen Fuchsbesatz leiden.

Verhaltenshinweise beim Anblick eines räudeverdächtigen Fuchses

Fuchsräude erkennen und richtig reagieren

Wenn Sie einen Fuchs sehen, der:

sehr abgemagert ist

tagsüber keine Scheu zeigt

offenes, gerötetes Hautbild mit Fellverlust aufweist

sich auffällig oft kratzt oder unkoordiniert bewegt

… könnte er an Räude erkrankt sein.

So verhalten Sie sich richtig:

Abstand halten.

Nähern Sie sich dem Tier nicht und lassen Sie Hunde angeleint – auch eine Übertragung auf Haustiere ist möglich.

Tier nicht füttern oder einfangen.

So gut es gemeint ist – ein räudiger Fuchs gehört in fachkundige Hände. Einfangen ist Aufgabe von Jagd- oder Veterinärbehörde.

Fund oder Sichtung melden.

Informieren Sie die örtliche Jagdbehörde oder den Jagdpächter – idealerweise mit Ortsangabe oder Foto, wenn möglich aus sicherer Entfernung.

Warum ist das wichtig?

Die Räude ist für Füchse fast immer tödlich. Eine schnelle Reaktion hilft, die Krankheit einzudämmen und andere Tiere zu schützen.

Seuchenbekämpfung ist aktiver Wildtierschutz. Durch unsere Maßnahmen schaffen wir gesunde, stabile Wildbestände – im Einklang mit Naturschutz und öffentlicher Sicherheit.

Start

01

April

2020

Fallwildbeseitigung und Nachsuchen

Die ehrenamtliche Fallwildbeseitigung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die weit über das hinausgeht, was sich viele unter Jagdausübung vorstellen. Sie beginnt oft mit einem Anruf von der Polizei, einem Autofahrer oder der Leitstelle – meist zu Tageszeiten, an denen andere längst Feierabend haben: spätabends, in der Nacht oder früh am Morgen. Egal ob Sturm, Schnee, Regen oder Dunkelheit – wenn ein Wildunfall gemeldet wird oder ein verendetes Tier entdeckt wurde, machen sich die zuständigen Jäger oder Jagdhelfer auf den Weg.

Die Situation vor Ort kann sehr unterschiedlich sein. Mal liegt ein Reh direkt an der Straße, mal muss ein Wildschwein in unwegsamem Gelände gesucht und geborgen werden. Es ist nicht selten, dass schwer verletztes Wild noch lebt und erlöst werden muss – ein emotional belastender Moment, der umsichtiges und entschlossenes Handeln verlangt. Auch der Umgang mit Kadavern ist nichts für schwache Nerven: Verletzungen, Blut, zersetzte Körper – all das gehört zur Realität der Fallwildbeseitigung.

Hinzu kommen logistische Herausforderungen. Das Tier muss geborgen, sicher verladen und entsorgt werden. In vielen Fällen kümmern sich die Ehrenamtlichen auch um die Reinigung der Straße, dokumentieren den Vorfall für Polizei oder Versicherung und stehen häufig als Ansprechpartner für aufgebrachte Autofahrer oder geschockte Unfallbeteiligte zur Verfügung. Nicht selten sind sie Stunden im Einsatz, während andere schlafen.

Diese Arbeit geschieht unbezahlt und oft unter hohem persönlichem Aufwand – sowohl körperlich als auch zeitlich. Sie verlangt neben jagdlicher Erfahrung auch technisches Know-how, Empathie und Belastbarkeit. Die eingesetzten Fahrzeuge, Schutzausrüstung und Entsorgungskosten werden häufig aus eigener Tasche getragen oder mit geringen pauschalen Aufwandsentschädigungen gedeckt.

Trotz aller Widrigkeiten erfüllen Jägerinnen und Jäger diese Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusstsein – aus Überzeugung, aus Pflichtgefühl und mit dem Ziel, dem Wild mit Würde zu begegnen. Die Fallwildbeseitigung ist ein stiller, aber elementarer Beitrag zum Tierschutz, zur Verkehrssicherheit und zur gelebten Verantwortung im ländlichen Raum – auch wenn sie oft im Verborgenen geschieht.

Neben dem psychischen und physischen Einsatz entstehen auch bei Nachsuchen Kosten: Ausrüstung, Munition, Hundeeinsatz, Fahrtkosten – vieles davon wird durch das Ehrenamt getragen. Bei besonders aufwendigen Nachsuchen kann zudem der Einsatz von Nachsuchengespannen erforderlich sein, also Teams, die sich ausschließlich auf solche Einsätze spezialisiert haben. Auch sie arbeiten meist ehrenamtlich oder gegen eine geringe Entschädigung.

In der Kombination von Nachsuche und Fallwildbeseitigung zeigt sich der ganze Umfang dieses oft unterschätzten Bereichs der jagdlichen Arbeit. Es ist ein Dienst an der Allgemeinheit, an der Verkehrssicherheit, am Tierschutz – und am Wild selbst. Der Respekt vor dem Leben und Leiden eines Tieres steht stets im Mittelpunkt. Es sind stille Einsätze, die im Hintergrund geschehen, doch sie spiegeln das Herzstück jagdlicher Ethik wider: Verantwortung übernehmen – auch dann, wenn es schwer wird.

Start

01

April

2020

Rehkitzrettung

Jedes Frühjahr, meist ab Ende April bis in den Juni hinein, beginnt die Zeit der ersten Mahd auf Wiesen und Grünlandflächen – genau dann, wenn Rehkitze regungslos im hohen Gras liegen. Ihr angeborener Drückinstinkt schützt sie zwar vor Fressfeinden, macht sie aber gleichzeitig unsichtbar für Mähmaschinen. Wird ein Kitz nicht vorher gefunden, endet das oft tödlich – ein grausames Schicksal, das wir mit aller Kraft verhindern wollen.

Deshalb führen wir in unserem Revier systematische Rehkitzrettungseinsätze durch. Im Fokus stehen dabei vor allem die frühmorgendlichen Stunden, wenn die Wärmebilddrohnen bei kühlen Bodentemperaturen besonders effektiv arbeiten. In Absprache mit den Landwirten koordinieren wir kurzfristig den Mahdzeitpunkt, organisieren Teams und machen uns – oft bereits ab 4 Uhr morgens – auf den Weg.

Die Drohnenpiloten fliegen die Flächen ab, während am Boden Teams bereitstehen, um die entdeckten Kitze schnellstmöglich zu sichern. Die jungen Tiere werden vorsichtig mit Gras und Handschuhen in Kisten gesetzt und außerhalb der Mähfläche kurzzeitig verwahrt, um sie nach dem Mähen wieder freizulassen – möglichst stressfrei und in sicherem Abstand.

Diese Einsätze bedeuten hohen körperlichen Aufwand: das Laufen durch nasses, teils unwegsames Gelände, das Bergen der Kitze im hohen Gras, das Tragen von Kisten – oft begleitet von Zeckenbissen, kühlen Temperaturen und durchwachten Nächten. Doch für uns überwiegt die Verantwortung: Jeder gerettete Jungwildnachwuchs ist ein Erfolg, der den Aufwand rechtfertigt.

Besonders stolz sind wir auf die enge Zusammenarbeit mit den Landwirten und freiwilligen Helfern aus der Region. Ohne ihre kurzfristige Bereitschaft, flexible Mahdtermine und tatkräftige Unterstützung wäre diese Arbeit nicht möglich. Die Rehkitzrettung ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie moderne Technik, Ehrenamt und landwirtschaftliche Praxis gemeinsam für den Tierschutz wirken können.

Unser Ziel bleibt klar: Möglichst viele Kitze vor dem Mähtod zu bewahren – mit Herzblut, Technik, Teamgeist und der Überzeugung, dass jedes Leben zählt.

Verhaltenshinweise beim Auffinden eines vermeintlich verwaisten Rehkitzes

Es kommt immer wieder vor, dass Spaziergänger, Hundebesitzer oder Landnutzer im Frühjahr auf scheinbar hilflose Rehkitze stoßen, die regungslos im hohen Gras, am Waldrand oder auf Wiesen liegen. Der erste Impuls ist oft, das Tier aufzunehmen oder in Sicherheit zu bringen – doch genau das kann dem Kitz schaden. Daher gilt:

1. Nicht anfassen!

Rehkitze haben in den ersten Lebenswochen keinen Eigengeruch. Sobald ein Mensch das Tier berührt, nimmt es jedoch menschliche Witterung an. In vielen Fällen erkennt die Ricke (Muttertier) ihr Kitz dann nicht mehr an und verlässt es dauerhaft – mit fatalen Folgen.

2. Abstand halten!

Auch wenn das Kitz alleine wirkt: Es ist in der Regel nicht verwaist. Die Ricke hält sich meist in der Nähe auf, kommt aber nur ein- bis zweimal täglich zur Fütterung – und vermeidet ansonsten durch Abwesenheit, Fressfeinde auf das Jungtier aufmerksam zu machen. Bitte lassen Sie dem Kitz Ruhe und halten Sie Abstand.

3. Nicht mitnehmen!

Ein Mitnehmen in vermeintlich „sichere“ Obhut ist rechtlich verboten und für das Tier höchst schädlich. Wildtiere dürfen ohne behördliche Genehmigung nicht der Natur entnommen werden. Zudem sind Rehkitze keine Haustiere und können nicht artgerecht aufgezogen werden.

4. Hund an die Leine!

Während der Setzzeit (April bis Juni) besteht in vielen Regionen Leinenpflicht. Bitte nehmen Sie Rücksicht – ein freilaufender Hund kann ein Rehkitz schwer verletzen oder töten, selbst wenn er „nur spielen“ will.

5. Im Zweifel: Fachleute informieren

Wenn Sie sich unsicher sind oder ein Kitz über Stunden hinweg rufend oder sichtbar geschwächt an derselben Stelle liegt, verständigen Sie bitte die örtliche Jagdpächterin oder den Jagdpächter. Auch Tiernotrufe oder Wildtierauffangstationen geben Rat. Bitte versuchen Sie nicht, das Tier auf eigene Faust zu retten.

Fazit:

Ein vermeintlich verlassenes Rehkitz ist in den allermeisten Fällen nicht in Gefahr. Mit Ruhe, Abstand und Verantwortungsbewusstsein helfen Sie dem Tier am meisten – indem Sie es in der Obhut seiner Mutter belassen.

Start

01

April

2020

Wildschadensverhütung

Wildschäden in landwirtschaftlichen Kulturen sind für viele Betriebe im Extremfall existenzbedrohend – besonders in Zeiten steigender Produktionskosten und klimabedingt ohnehin angespannter Ernte. Unser Jagdteam sieht es als Selbstverständlichkeit an, hier aktiv entgegenzuwirken. Denn Jagd ist nicht nur Hege und Entnahme, sondern bedeutet auch Verantwortung gegenüber Landwirten, Flächennutzern und dem Kulturlandschaftsschutz.

Im Weizen ist insbesondere das Schwarzwild in der sog. Milchreifephase ein häufiger Verursacher von Schäden. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Vergrämungsmaßnahmen, beobachten das Wildverhalten intensiv und greifen rechtzeitig regulierend ein – stets mit Rücksicht auf den Bestand und unter Berücksichtigung der Vegetationsentwicklung.

Im Mais, besonders in der späten Wachstumsphase, ist es wiederum Schwarzwild ein, manchmal ein großes Problem. Rotten können in nur einer Nacht erhebliche Schäden anrichten. Deshalb führen wir in Maisregionen regelmäßige nächtliche Kontrollgänge durch, koordinieren Ansitzjagden, richten Kirrungen zur Lenkung ein und stimmen uns eng mit den Landwirten ab, um gefährdete Flächen rechtzeitig zu sichern. Technische Hilfsmittel wie mobile Wildschweinzäune oder elektronische Wildwarner setzen wir ergänzend ein, oft in Eigeninitiative und auf eigene Kosten.

Auch im Grünland, hauptsächlich während des Frühjahrs und der ersten Schnittphase, achten wir auf wild schonende Mahd und präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verbiss und Trittschäden. In enger Zusammenarbeit mit Landwirten markieren wir Wildwechsel, setzen Drohnen mit Wärmebildtechnik zur Jungwildrettung ein oder kontrollieren gefährdete Flächen vor der Bearbeitung.

Ein besonderes Anliegen ist uns auch die Unterstützung der Obstbauern und Winzer. Obwohl diese Flächen häufig als gezäunte Sonderkulturen gelten und wir rechtlich nicht zur Wildschadensverhütung verpflichtet sind, helfen wir selbstverständlich auch dort. Sei es durch Kontrollgänge entlang der Zäune, gezielte Vergrämung von Wild, das Entfernen von eingedrungenen Tieren oder durch jagdliche Präsenz in den angrenzenden Bereichen – unser Ziel ist es, auch diesen sensiblen Kulturen den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Zusätzlich sorgen wir auch insbesondere in forstlichen Verjüngungsflächen oder Anpflanzung dafür, dass das Rehwild die aufstrebenden Jungpflanzen nicht im Übermaß verbeißt. Hier gilt es einen Teil des Abschusses präventiv örtlich an solche Schwerpunkte zu legen, genauso wie bei der Wildunfallprävention verstärkt entlang von Straßen zu bejagen.

Diese Arbeit ist oft zeitintensiv, schwer planbar und erfordert einen hohen persönlichen Einsatz, insbesondere in den frühen Morgenstunden oder spätabends. Sie geschieht meist im Stillen, ist aber ein elementarer Bestandteil unserer jagdlichen Verantwortung.

Jagdliche Wildschadensverhütung bedeutet Prävention, Kooperation und aktiven Schutz landwirtschaftlicher Existenzen – nicht aus Verpflichtung, sondern aus Überzeugung.

Start

01

April

2020

Schutz einheimischer Arten

Artenschutz einheimischer Singvögel und Amphibien am Beispiel des Waschbären erklärt.

Der Waschbär, ursprünglich aus Nordamerika eingeschleppt, hat sich in den letzten Jahrzehnten nahezu flächendeckend ausgebreitet. Besonders in feuchten, strukturreichen Landschaften mit Wald, Wasser und dichter Vegetation fühlt er sich wohl – genau dort, wo auch viele Amphibienarten ihre Laichplätze aufsuchen. Waschbären plündern diese Gewässer systematisch: Laich, Kaulquappen und adulte Tiere fallen ihnen regelmäßig zum Opfer.

Doch nicht nur Amphibien sind gefährdet. Auch zahlreiche heimische Singvögel – etwa Meisen, Rotkehlchen, Zaunkönige oder Gartenbaumläufer – leiden unter dem Nestraub durch Waschbären. Als geschickte Kletterer sind sie in der Lage, Nistkästen aufzubrechen oder gut versteckte Nester in Hecken und Bäumen zu erreichen und vollständig zu räubern – oftmals mit katastrophalen Folgen für ganze Bruten. Besonders betroffen sind Arten, die in strukturreichen Gärten, Streuobstwiesen oder Waldrändern nisten.

Im Rahmen unserer jagdlichen Arbeit haben wir deshalb gezielte Maßnahmen zur Kontrolle invasiver Prädatoren entwickelt. Mithilfe von Lebendfallen, Nachtansitzen und der Einrichtung von Schwerpunkten in gefährdeten Lebensräumen tragen wir aktiv zur Reduktion des Waschbärbestands bei – und damit zum Schutz heimischer Arten.

Dieser Einsatz ist besonders während der Brut- und Laichzeit von März bis Juni intensiv. Er erfordert viel Zeit, nächtliche Präsenz und ein hohes Maß an Verantwortung. Doch der Lohn ist hoch: Jede erfolgreiche Brut, jeder unversehrte Laichplatz bedeutet ein Stück gewonnene Artenvielfalt. Die Bejagung von Prädatoren wie dem Waschbär ist für uns daher ein aktiver Beitrag zum Artenschutz – verantwortungsvoll, notwendig und mit tiefem Respekt vor dem ökologischen Gleichgewicht.

Schutz heimischer Vogelarten – Aktiver Artenschutz durch Bejagung invasiver Prädatoren

Einleitung

Viele heimische Vogelarten, insbesondere Boden- und Höhlenbrüter wie Kiebitz, Feldlerche oder Steinkauz, aber auch zahlreiche Singvögel, sind zunehmend gefährdet. Neben dem Verlust geeigneter Lebensräume ist die Ausbreitung invasiver Arten wie dem Waschbär zu einem ernsten Problem geworden. Als Jäger engagieren wir uns aktiv im Schutz dieser Arten, indem wir gezielt Prädatoren bejagen – insbesondere dort, wo diese Tiere massive Schäden anrichten.

Haupttext

Der Waschbär ist nicht nur ein Allesfresser, sondern ein äußerst geschickter Nesträuber. Besonders dramatisch ist seine Wirkung auf die heimische Vogelwelt. Höhlenbrüter wie Schleiereule, Gartenrotschwanz oder Hohltaube sind betroffen – ihre Bruthöhlen werden ausgeräumt, Eier und Jungvögel gefressen. Aber auch viele Singvögel, die offen oder halbgeschützt in Büschen, Hecken oder Nischen nisten, sind nicht mehr sicher. Meisenarten, Amseln, Rotkehlchen, Buchfinken oder Heckenbraunellen verlieren ihre Brut regelmäßig durch Waschbären, die gezielt in Gärten, Streuobstwiesen und an Waldrändern nach Nahrung suchen.

Der Verlust eines Geleges wiegt dabei schwer – denn viele dieser Arten haben nur eine oder zwei Bruten pro Jahr. Wird diese zerstört, fällt ein ganzer Jahrgang weg. Langfristig führt dies zu lokalen Bestandsrückgängen und zum Verschwinden ehemals häufiger Arten aus der Kulturlandschaft.

Wir setzen deshalb auf gezielte Prädatorenbejagung – nicht aus jagdlichem Selbstzweck, sondern als Beitrag zum Artenschutz. Mit Lebendfallen, Ansitzen zur Nachtzeit und regelmäßiger Kontrolle sensibler Bereiche leisten wir einen aktiven Beitrag zur Bestandsstützung unserer heimischen Vogelarten.

Zusätzlich kooperieren wir mit Eigentümern von Sonderkulturen wie Obstbauern und Winzern, die durch Zäune zwar ihr Eigentum schützen, aber dennoch von Waschbären unterwandert werden. Auch hier helfen wir, obwohl keine rechtliche Verpflichtung besteht, mit Monitoring, Fangjagd und jagdlicher Präsenz. Gerade in Streuobstlagen, wo viele Singvögel nisten, ist dieser Einsatz besonders wertvoll.

https://www.nabu-leipzig.de/ratgeber/waschb%C3%A4r/

Die Prädatorenbejagung ist fordernd – sie findet vor allem nachts, bei jeder Witterung und in schwierigem Gelände statt. Aber sie ist ein unverzichtbarer Teil unseres jagdlichen Verständnisses.

Denn nachhaltige Jagd bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für das Gleichgewicht der Natur, für bedrohte Arten und für die Bewahrung der Vielfalt in unseren Revieren.

Start

01

April

2020

Wildunfallprävention

Die Ursachen für Wildunfälle sind vielfältig: Hohe Wilddichten, gestörte Wanderkorridore, verändertes Verhalten durch Freizeitdruck oder Witterung und nicht zuletzt die zunehmende Zerschneidung der Landschaft durch Straßeninfrastruktur. Besonders in der Dämmerung oder den frühen Morgenstunden kommt es häufig zu plötzlichen Begegnungen zwischen Fahrzeugen und Wildtieren – meist mit fatalem Ausgang für beide Seiten.

Unsere Aufgabe als Jagdteam beginnt bei der Beobachtung: In Zusammenarbeit mit Straßenbaubehörden, Forstämtern und Polizei erfassen wir Unfallhäufungspunkte und analysieren Wildwechsel an besonders gefährdeten Streckenabschnitten. Auf dieser Basis führen wir gezielt Bejagung entlang dieser Straßen durch – insbesondere in den kritischen Zeiten im Frühjahr (Setzzeit) und Herbst (Brunft, Eichelmast). Die Jagd findet hier unter besonders hoher Vorsicht und unter Beachtung aller Sicherheitsvorgaben statt.

Eine weitere Maßnahme ist das strategische Anbringen von Salzlecken oder Ablenkfütterungen – jedoch nicht unmittelbar an der Straße, sondern bewusst im inneren Bereich des Reviers. Diese Standorte ziehen das Wild von den Verkehrswegen ab und bieten einen sicheren, kontrollierten Bereich, in dem sich Reh- oder Schwarzwild aufhalten kann. Auch Lichtungen und Wildwiesen abseits der Straßen werden so gezielt aufgewertet, um natürliche Bewegungsmuster zu verändern.

Ergänzend setzen wir auf präventive Öffentlichkeitsarbeit. In Zusammenarbeit mit Gemeinden und Verkehrsbetrieben klären wir regelmäßig über Gefahrenzonen auf, weisen auf Wildwechsel hin und sensibilisieren insbesondere Pendler in der Dämmerung für vorausschauendes Fahren. Warnhinweise, Informationsflyer oder auch Vorträge bei örtlichen Vereinen und Schulen helfen dabei, das Thema dauerhaft ins Bewusstsein zu rücken.

Nicht zuletzt gehört auch der Dialog mit Anwohnern, Landwirten und Erholungssuchenden zur täglichen Arbeit. Denn häufig werden Wildwechsel durch Störungen im Revier, querfeldein laufende Hunde oder intensive Freizeitnutzung an Straßenrändern zusätzlich provoziert. Hier setzen wir auf Kommunikation, Aufklärung und gegenseitiges Verständnis.

Wildunfallprävention ist kein kurzfristiges Projekt, sondern eine dauerhafte Aufgabe mit vielen Facetten. Sie verlangt hohe jagdliche Präsenz, strategisches Denken, gute Revierkenntnis und nicht zuletzt das Engagement, sich auch außerhalb der klassischen Jagdausübung einzubringen. Unser Ziel ist es, Mensch und Tier zu schützen – durch vorausschauendes Handeln, verlässliche Maßnahmen und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.